大阪府茨木市 建物が越境している不動産

その塀、大丈夫?境界トラブルを防ぐために必要な知識

~判例から学ぶ、建物越境・境界未確定問題の解決策~

マイホームは多くの人にとって、人生で最も大きな買い物の一つです。

しかし、その大切な資産の価値を揺るがし、隣人との良好な関係まで壊しかねない問題が、すぐ隣に潜んでいるかもしれません。

それが「土地の境界トラブル」です。

「うちの土地は大丈夫」と思っていても、古いブロック塀が実は隣地に数センチはみ出していたり、購入した土地の境界線がそもそも曖昧だったりするケースは決して珍しくありません。

こうした問題は、相続や売却のタイミングで表面化し、深刻な紛争へと発展することがあります。

この記事では、なぜ境界トラブルが起こるのか、その根本原因から、実際にトラブルが発生してしまった際の法的な対処法、そして最も重要な「予防策」まで、具体的な判例を交えながら解説します。

あなたの資産と平穏な暮らしを守るため、ぜひ最後までお読みください。

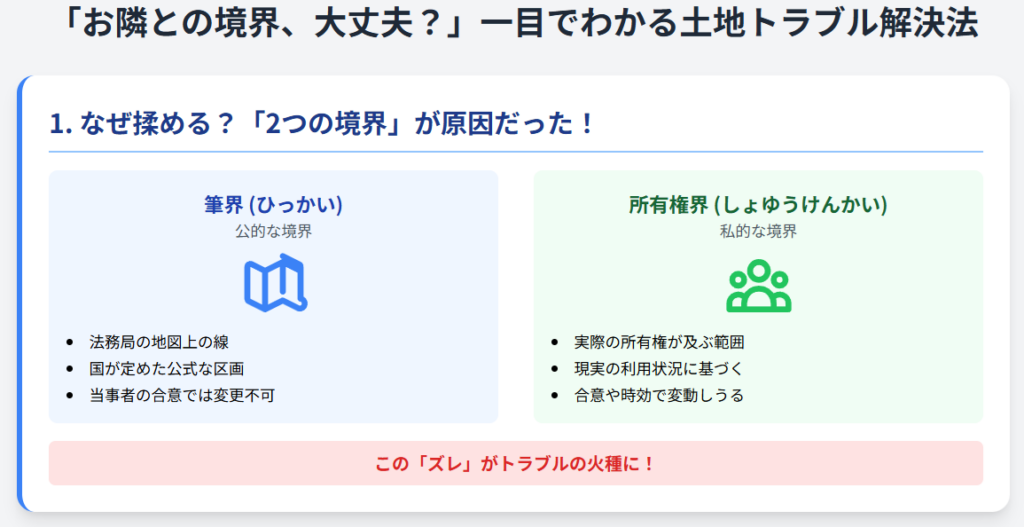

トラブルの根源:なぜ境界は曖昧になるのか?「筆界」と「所有権界」の謎

土地の境界トラブルを理解する上で、まず知っておくべき重要な概念が二つあります。

それは「筆界(ひっかい)」と「所有権界(しょゆうけんかい)」です 。

- 筆界(公法上の境界):法務局に登記されている、公的な土地の区画線です 。

これは国が定めた境界であり、土地の所有者同士が合意しても、勝手に変更することはできません 。 - 所有権界(私法上の境界):個人の所有権が実際に及ぶ範囲を示す、私的な境界線です 。

こちらは当事者間の合意や、後述する「時効取得」などによって変動することがあります 。

土地が最初に登記された時点では、この二つの境界は一致しているのが普通です 。

しかし、長い年月が経つうちに、土地の一部を売買したり、昔の測量技術が未熟で公図自体が不正確だったり、あるいは隣人が自分の土地だと信じて長年使い続けたりすることで、両者の間に「ズレ」が生じてくるのです 。

この「登記上の線」と「現実の所有範囲」の不一致こそが、多くの境界紛争の根本原因となっています。

最悪のケース:隣の建物が越境!その時あなたはどうする?

境界トラブルの中でも特に深刻なのが、隣の建物や塀が自分の土地に侵入している「越境」です。

自分の土地の所有権は絶対的なものであり、それを侵害された場合、法的にはその妨害を排除する権利が認められています 。

この権利を実現するための最も強力な手段が「建物収去土地明渡請求訴訟」です。

これは、越境している建物の所有者に対し、越境部分の建物の取り壊しと土地の返還を求めて裁判を起こすものです 。

訴訟に至るまでの一般的な流れ

- 話し合い・交渉:まずは当事者間で解決を図るのが基本です 。

- 内容証明郵便での催告:交渉が不調に終わった場合、越境の是正を求める書面を送付します。

これは後に裁判になった際の重要な証拠となります 。 - 訴訟提起:裁判所に訴状を提出します 。

- 判決:裁判で主張が認められれば、建物の収去などを命じる判決が下されます。

- 強制執行:判決が出ても相手が任意に従わない場合、最終的には裁判所の許可を得て、相手の費用負担で強制的に建物を撤去する「代替執行」という手続をとることになります 。

ここで注意すべきは、訴える相手は「現在の建物の所有者」であるという点です。

たとえ建物が売却されても、登記上の名義が元の所有者のままであれば、その登記名義人は建物収去の義務を免れられない、とした重要な判例があります(最高裁平成6年2月8日判決)。

越境していても壊されない?請求を阻む「2つの盾」

さて、自分の土地が越境されているからといって、必ずしも相手に建物の撤去を命じられるとは限りません。

越境した側にも、対抗するための強力な法的手段が存在します。

1. 取得時効

他人の土地であっても、一定期間、自分の土地であると信じて(あるいは知っていて)使い続けることで、その土地の所有権を取得できてしまう制度です 。

- 長期取得時効(20年):他人の土地と知りながら(悪意)でも、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と占有を続けると成立します 。

- 短期取得時効(10年):占有開始時に、自分の土地だと信じており、そう信じたことに落ち度がない(善意・無過失)場合は、期間が10年に短縮されます 。

建物が物理的に土地を占有している状態は、時効取得を主張する上で非常に強力な証拠となります 。

2. 権利の濫用

たとえ土地の所有権という正当な権利を持っていても、その権利行使が社会的な常識に照らしてあまりに酷いと判断された場合、裁判所はその権利行使を認めないことがあります。

これを「権利濫用の法理」と呼びます 。

裁判所は、以下のような点を総合的に考慮して判断します 。

- 越境している部分の面積(僅少か甚大か)

- 越境によって土地所有者が受ける損害の程度

- 建物を撤去する場合の費用や技術的な困難さ

- 紛争に至るまでの経緯(意図的か、長年黙認していたかなど)

実際に、ブロック塀の越境がわずか4~6mmであるのに対し、撤去費用が十数万円かかる事案で、撤去請求は権利濫用にあたると判断された判例があります(東京地判平18・4・21)。

裁判所は、硬直的な権利の有無だけでなく、「どちらの利益を保護するのがより公平で、社会経済的に合理的か」という視点で、現実的な解決を図るのです。

転ばぬ先の杖!トラブルの「予防策」と「解決策」

では、このような複雑なトラブルを避けるため、また起きてしまった場合にどう対処すればよいのでしょうか。

【予防策】

- 境界標の設置と管理:隣地所有者と立ち会いのもと、コンクリート杭などの永続的な境界標を設置し、その位置を明確に保全することが最も重要です 。

境界標を勝手に移動・撤去する行為は、刑法で罰せられる可能性もあります 。 - 専門家による確定測量:土地の購入時や建築前には、土地家屋調査士に依頼して正確な測量(確定測量)を行いましょう 。

費用はかかりますが、将来の紛争リスクを考えれば賢明な投資です。 - 筆界確認書の作成:測量後、隣地所有者との間で、確認した境界について合意したことを示す「筆界確認書(境界確認書)」を取り交わしておくと、後々の強力な証拠となります 。

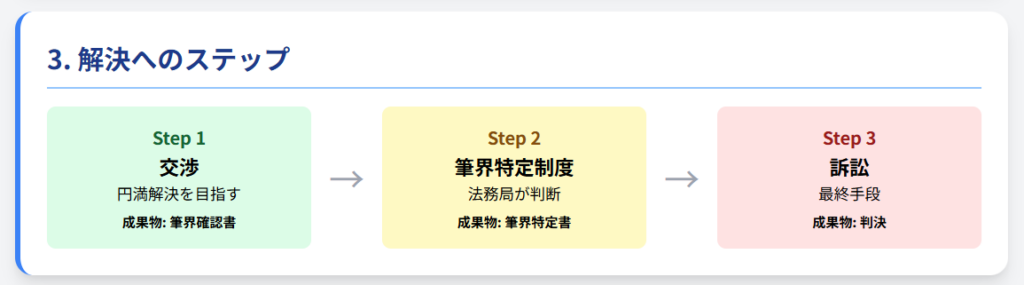

【解決策】

- 当事者間の交渉:何よりもまず、冷静な話し合いが基本です。

感情的な対立を避けるため、土地家屋調査士などの専門家に間に入ってもらうのも有効です 。 - 筆界特定制度:話し合いで解決しない場合、法務局に申請して公的な境界(筆界)を特定してもらう行政手続です 。

裁判よりも迅速かつ低コストで済みますが、所有権の争い(時効取得など)を直接解決するものではありません 。 - 訴訟:最終手段です。争いの内容によって、以下の二つの訴訟を使い分けます。

- 境界確定訴訟:筆界そのものが不明な場合に、裁判所に境界線を決めてもらう訴訟です 。

- 所有権確認訴訟:時効取得など、所有権の範囲に争いがある場合の訴訟です 。

境界トラブルは専門家への相談が解決の鍵

土地の境界をめぐる問題は、法律や登記、測量の知識が複雑に絡み合い、当事者だけでの解決は非常に困難です。

問題を放置すれば、財産価値の低下を招くだけでなく、隣人との関係を修復不可能なものにしてしまう恐れもあります。

もし、ご自身の土地に少しでも不安を感じたら、あるいは既にトラブルの兆候が見られる場合は、問題を深刻化させないためにも、早期に土地家屋調査士や弁護士といった専門家に相談することが何よりも大切です。

また、もしこうしたトラブルを抱えた不動産の処分にお困りで、売却や処分を検討されている場合には、専門的なノウハウを持つ不動産会社に相談するのも一つの有効な選択肢です。

株式会社Go不動産(ゴーフドウサン)では、境界が未確定の土地や、隣地との間で越境問題を抱えている建物など、一般的には取り扱いが難しいとされる不動産の買取りも積極的に行っています。

複雑な問題を抱えた不動産であっても、専門家の視点から適切な評価を行い、解決策をご提案いたします。

お困りの方は、一度ご相談下さい。

【買取強化エリア】

株式会社Go不動産は現在、特に下記の北摂・京阪エリアの物件の買取を強化しております。

茨木市、吹田市、高槻市、摂津市、島本町、箕面市、池田市、豊中市、守口市、寝屋川市、門真市、枚方市、交野市

上記エリア以外でも、大阪府下全域で出張無料訪問査定を実施しております。

室内の片付けなど一切不要のため、手間もお金もかからず、皆様に安心してご利用いただけるサービスです。

不動産の売却・買い取り相談は株式会社Go不動産にお任せください!

株式会社Go不動産

- TEL: 06-6155-4564

- FAX: 06-6155-4566

- MAIL: info@go-fudosan.com

- LINE:@gofudosan

(アットマークも含めて検索して下さい)