建物表題登記と所有権保存登記

「建物表題登記」と「所有権保存登記」って何?

その必要性と役割

※画像はイメージ写真です

夢のマイホームが完成!

真新しい我が家を前に、喜びもひとしおのことでしょう。

しかし、感動に浸るのも束の間、待っているのが様々な行政手続きです。

その中でも特に重要で、かつ多くの人が「?」となりがちなのが「不動産登記」です。

「登記って、なんだか難しそう…」

「表題登記?保存登記?何が違うの?」

「そもそも、絶対にやらないといけないもの?」

そんな疑問や不安を抱えている方のために、この記事では建物を新築した際に必ず関わることになる

「建物表題登記(たてものひょうだいとうき)」と

「所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)」

という2つの重要な登記について、その役割と必要性を解説します。

第1章:そもそも「登記」とは?あなたの家の“公式ID”

まず、「登記」そのものについて簡単におさらいしましょう。

不動産登記とは、

①土地や建物といった不動産の物理的な情報(どこにあって、どんな大きさ・構造なのか)と、

②権利に関する情報(誰が所有者で、担保はついているかなど)を、

法務局が管理する「登記記録(いわゆる登記簿)」に記録し、一般に公開する制度です。

これは、いわば不動産の“戸籍”や“住民票”のようなもの。

この登記記録があるおかげで、誰もがその不動産の情報を確認でき、私たちは安心して不動産取引(売買や融資など)を行うことができるのです。

この登記記録は、大きく分けて「表題部」と「権利部」という2つのパートで構成されています。

そして、今回解説する2つの登記は、それぞれこの異なるパートに情報を記録する役割を担っています。

- 表題部:不動産の物理的な状況を記録する部分 → 建物表題登記が担当

- 権利部:所有権などの権利に関する情報を記録する部分 → 所有権保存登記が担当

この違いが、両者の役割を理解する上で最初の重要なポイントです。

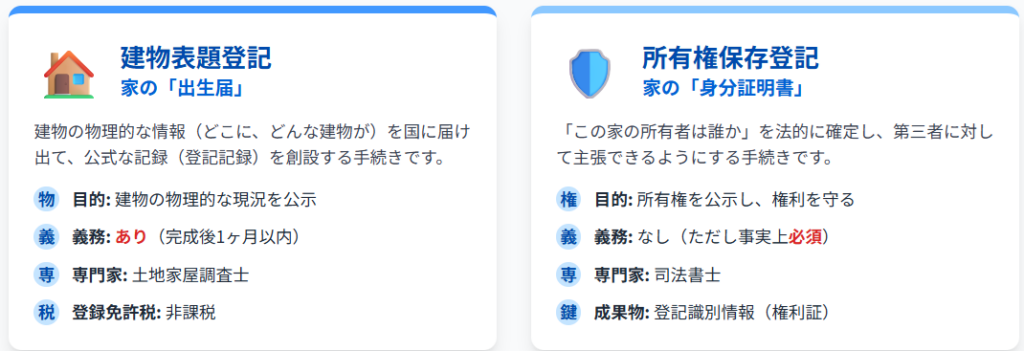

第2章:「建物表題登記」- 地図に載らない家に“名前”を与える最初の一歩

建物表題登記とは、新しく建てられた建物について、

「この場所に、こういう建物が、確かに存在します」

という物理的な情報を初めて公式に登録する手続きです。

登記記録の「表題部」に、以下の様な情報が記録されます。

- 所在:土地の地番で建物の場所を示します。

- 家屋番号:建物一つひとつに付けられる識別するための番号です。

- 種類:居宅、店舗、共同住宅などの建物の用途です。

- 構造:木造、鉄骨造などの主たる材料、屋根の種類(スレートぶきなど)、階層(2階建など)を記録します。

- 床面積:各階の面積を平方メートル単位で記録します。

- 新築年月日:建物が完成した日です。

まさに、建物の詳細なプロフィールを作成するイメージですね。

なぜ「建物表題登記」は“必要”なのか?

結論から言うと、この建物表題登記は法律上の義務です。

不動産登記法第47条により、建物を新築した所有者は、完成から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければならないと定められています。

正当な理由なくこの申請を怠ると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)に処される可能性があります。

「罰則があるから」という理由もさることながら、もっと重要な役割があります。

それは、この表題登記が全ての登記のスタート地点であるということです。

表題登記によって初めて、その建物の登記記録が作成されます。

この登記記録がなければ、後述する「所有権保存登記」はもちろん、住宅ローンを組む際に必須となる「抵当権設定登記」も一切行うことができません。

つまり、建物表題登記は、あなたの家が法的に一個の不動産として認められ、社会的な信用を得て、様々な取引の対象となるための「出発点」なのです。

建物表題登記の役割と効果まとめ

- 役割:新築した建物の物理的な存在と内容を公に証明する。

- 効果:

- 建物の公式な登記記録が作成される。

- 所有権保存登記や抵当権設定登記など、権利に関する登記の前提となる。

- 法律上の申請義務を果たす。

この登記手続きは、土地や建物の測量・調査の専門家である「土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)」が専門としています。

第3章:「所有権保存登記」- 「この家は私のもの!」と社会に宣言する権利の証

建物表題登記によって建物のプロフィールが登録されると、次に行うのが所有権保存登記です。

これは、表題登記で存在が明らかになった建物について、「この建物の最初の所有者は私です」と公式に宣言し、権利を登録する手続きです。

この登記によって、登記記録の「権利部(甲区)」という欄に、初めて所有者の住所・氏名が記録されます。

なぜ「所有権保存登記」は“必要”なのか?

意外に思われるかもしれませんが、実は所有権保存登記は法律上の義務ではありません。

申請しなくても罰則はありません。

しかし、「義務ではないなら、やらなくてもいいか」と考えるのは絶対に禁物です。

なぜなら、この登記をしなければ、家の所有者であることを、第三者に対して法的に主張(対抗)することができないからです。

民法第177条では、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない」と定められています。

これは少し難しい表現ですが、簡単に言うと「登記をして初めて、自分以外の全ての人に対して『この家は私のものだ!』と正々堂々と言えるようになる」という意味です。

例えば、もしあなたが所有権保存登記をしないまま放置していたとします。

万が一、建築業者が資金繰りに困り、あなたの家を別の人(第三者)にも売却して登記を移してしまったらどうなるでしょうか。

この場合、先に登記を備えた第三者が真の所有者であると主張してきたら、あなたが先に代金を支払っていたとしても、法的に対抗するのは非常に困難になります。

もちろん、これは極端な例ですが、所有権保存登記をしないということは、常にこのようなリスクに晒されている状態を意味します。

家を売ることも、贈与することも、担保に入れてお金を借りることもできません。

ほとんどの場合、住宅ローンを利用して家を建てると思いますが、金融機関は融資の条件として、必ずこの所有権保存登記と、融資の担保である「抵当権設定登記」を求めてきます。

したがって、実務上、所有権保存登記はほぼ必須の手続きと言えるのです。

所有権保存登記の役割と効果まとめ

- 役割:建物の所有権を法的に確定させ、公に証明する。

- 効果:

- 第三者対抗要件を備え、所有権を法的に保護する。

- 不動産の売却、贈与、相続、担保設定(融資)などが可能になる。

- 権利関係が明確になり、将来の紛争を未然に防ぐ。

この登記手続きは、権利関係の登記の専門家である「司法書士(しほうしょし)」が専門としています。

第4章:【一覧表】建物表題登記 と 所有権保存登記

ここまで解説してきた内容を、表にまとめてみましょう。

| 比較項目 | 建物表題登記 | 所有権保存登記 |

| 目的 | 建物の物理的な現況を公示する | 建物の所有権を公示する |

| 登記される場所 | 登記記録の「表題部」 | 登記記録の「権利部(甲区)」 |

| 申請義務 | あり(完成後1ヶ月以内) | なし(ただし実務上は必須) |

| 罰則 | 10万円以下の過料の可能性あり | なし |

| 主な登記内容 | 所在、種類、構造、床面積など | 所有者の住所、氏名 |

| 登記の効果 | 登記記録が作成され、権利登記の前提となる | 第三者対抗要件を備える |

| 専門家 | 土地家屋調査士 | 司法書士 |

この表を見ると、両者が全く異なる役割を持っていることが一目瞭然です。

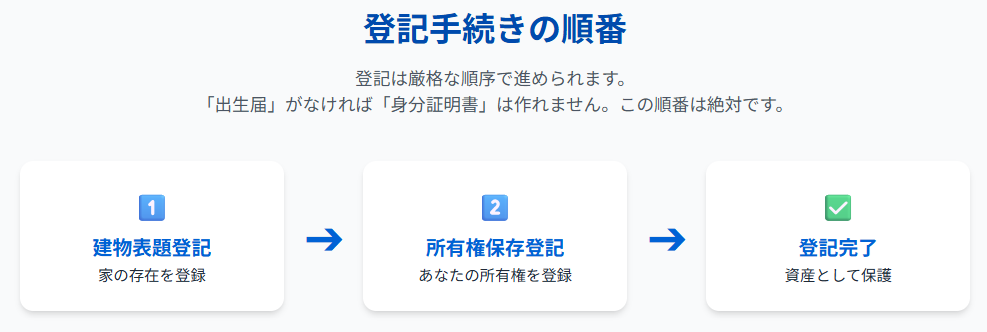

手続きの流れとしては、まず土地家屋調査士が建物表題登記を申請し、登記記録が作成されます。

その後、その登記記録を引き継ぐ形で、司法書士が所有権保存登記を申請します。

この「先に表題登記 → その後保存登記」という順番は絶対であり、逆はあり得ません。

まさに、建物の権利を守るためのリレー作業と言えるでしょう。

第5章:登記を怠るとどうなる?知っておきたい未来のリスク

もし、これらの登記を面倒だからと後回しにすると、どのようなリスクが待ち受けているのでしょうか。

- 建物表題登記を怠った場合

- 過料の制裁: 法律違反として10万円以下の過料を科される可能性があります。

- 融資が受けられない: 住宅ローンを組むことができません。

- 売却・相続が困難: 登記がない未登記建物のため、法的な売買やスムーズな相続手続きができません。

将来、いざ売却しよう、相続させようと思った時に、慌てて登記手続きをすることになり、余計な手間と時間がかかります。

- 所有権保存登記を怠った場合

- 所有権を主張できない: 最も恐ろしいリスクです。

悪意のある第三者に所有権を奪われてしまう可能性がゼロではありません。 - 不動産を活用できない: 売却や担保設定ができないため、せっかくの資産が「塩漬け」状態になってしまいます。

- 相続が複雑化する: 所有者が亡くなった際、相続人が誰であるかを法的に証明するのが非常に困難になります。

相続人同士でのトラブルの原因にもなりかねません。

- 所有権を主張できない: 最も恐ろしいリスクです。

「まだ売る予定もないし…」

と安易に考えず、建物の完成と同時に速やかに登記を済ませることが、あなたとあなたの家族の未来を守ることに繋がるのです。

2つの登記は、あなたの財産と未来を守る“車の両輪”

新築時に必要となる「建物表題登記」と「所有権保存登記」について解説しました。

- 建物表題登記は、建物のプロフィールを登録する法律上の義務であり、全ての登記のスタート。

- 所有権保存登記は、あなたが所有者だと宣言する権利の証であり、実務上必須。

この2つの登記は、それぞれ土地家屋調査士と司法書士という異なる専門家が担当しますが、あなたの新しい家の権利を盤石にするための「車の両輪」です。

どちらか一方が欠けても、正しく前に進むことはできません。

新築時の手続きは多岐にわたり大変ですが、この登記手続きの重要性を正しく理解し、専門家の力を借りながら着実に進めていきましょう。

登記でお困りの不動産、そのままGo不動産が買い取ります!

登記の重要性はわかったけれど、

「自分の所有している物件が未登記のままだった…」

「相続した物件の権利関係が複雑で、手続きが進まない」

「手続きが面倒で、費用もかかるから売却をためらっている」

そんなお悩みをお持ちではありませんか?

私たちGo不動産は、そんな「お困り不動産」を専門に扱う不動産会社です。

未登記の建物や、複雑な権利関係が絡む物件も、専門家と連携し、現状のままスピーディに買い取りいたします。

お客様が面倒な手続きで手を煩わせることは一切ありません。

出張査定・ご相談は無料「0円」です。

お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ】株式会社Go不動産

- TEL: 06-6155-4564(年中無休)

- LINE: @gofudosan

- MAIL: info@go-fudosan.com

主な取り扱い不動産の種別

- 中古戸建(特に長屋・連棟式住宅、文化住宅、狭小住宅)

- 中古マンション

- 土地(古家付き土地、空き地、借地権)

- 収益物件(文化住宅、店舗付き住宅、賃貸中の物件)

このような「お困り不動産」もご相談ください

- 物理的な問題を抱える物件

- 再建築不可物件

- 著しく老朽化・損傷している物件(雨漏り、傾き、火災・水害による損傷など)

- ゴミ屋敷、風呂なし物件など

- 権利関係が複雑な物件

- 相続登記未了、共有名義の物件

- 心理的瑕疵物件(自殺、孤独死など)

- 任意売却、成年後見人制度を利用した売却など

- その他の特殊な事情を抱える物件

- 増築部分が未登記の物件

- 長期放置された空き家

- 市街化調整区域にある物件

- 隣地トラブルを抱えている物件など

主な買取り対応エリア

- 大阪府: 大阪市、堺市、吹田市、高槻市、豊中市、枚方市、東大阪市、八尾市など府内全域

- 兵庫県: 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、明石市など(一部地域を除く)

- 奈良県: 奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、橿原市など(一部地域を除く)

- 滋賀県: 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市など(一部地域を除く)

- 京都府: 京都市、八幡市、長岡京市、京田辺市、宇治市など(一部地域を除く)

- 和歌山県: 和歌山市、海南市など(一部地域を除く)

【買取り強化エリア】

四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市、松原市