大阪の相続空き家 放置された権利関係が資産を蝕む前に 大阪市天王寺区

はじめに:雨漏りよりも危険な「見えないリスク」

※画像はイメージ写真です

大阪府内でご実家を相続されたものの、今は誰も住んでいない空き家となっている。

その維持管理や年々重くのしかかる固定資産税に頭を悩ませ、どうすればよいか決断できずにいる。

不動産を相続した際に、このような状況に置かれる方は多くいらっしゃいます。

建物の老朽化、庭の雑草、近隣への迷惑といった「目に見える問題」は、確かに深刻です。

しかし、それ以外にも不動産の「権利関係」という目には見えない問題というものも存在します。

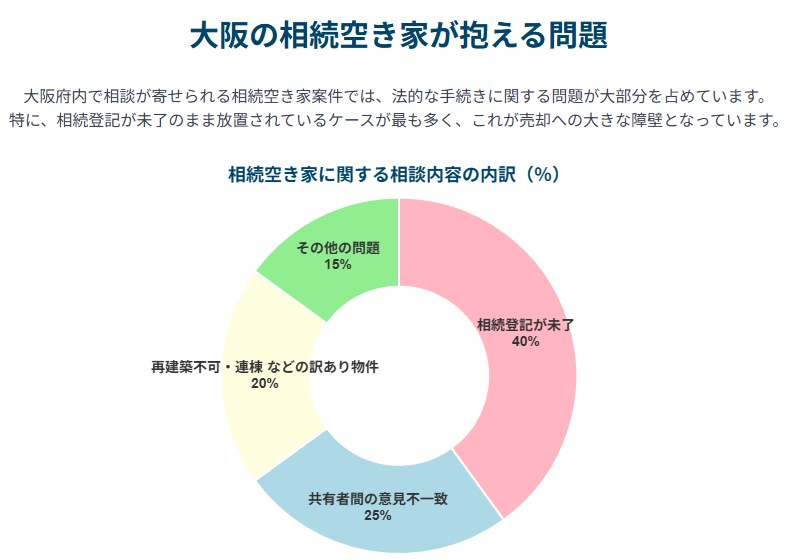

この記事では、相続空き家問題で、なぜ、多くの相続不動産が「塩漬け」状態になってしまうのか。

その根本原因である「未了の遺産分割」と、その先にある「共有名義」について解説します。

第1章:3年間のカウントダウン:2024年の登記義務化が告げる新たなリスクの始まり

これまで相続した不動産の名義変更、すなわち「相続登記」は、義務ではありませんでした。

しかし、その状況は2024年4月1日をもって完全に変わりました 。

この日を境に、相続登記は法律上の「義務」となり、すべての相続人に新たな責任が課せられることになったのです。

新しい法律の要点:3年という期限

法改正の最も重要なポイントは、明確な期限が設けられたことです。

具体的には、相続人が「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請することが義務付けられました 。

これは、遺言によって不動産を取得した場合も、遺産分割協議によって取得した場合も同様です。

協議が成立した場合は、その成立日から3年以内に登記を行う必要があります 。

罰則(過料)は単なる罰金ではない

この義務を正当な理由なく怠った場合、10万円以下の「過料」が科される可能性があります 。

ここで絶対に誤解してはならないのは、この過料が刑事罰である「罰金」とは性質が異なる行政上のペナルティであるという点です 。そして、最も重要な点は、

過料を支払ったとしても、登記を行う義務そのものが消滅するわけではないということです 。

つまり、過料は問題を解決する手段ではなく、問題を放置したことに対するペナルティに過ぎません。

登記を完了するまで、義務は永続的に残るのです。

過去の相続にも遡って適用される

この法律のもう一つの厳しい側面は、その適用範囲です。

2024年4月1日より前に発生した相続についても、この義務化は適用されます。

法律の施行前に相続した不動産をまだ登記していない場合、施行日である2024年4月1日から3年間の猶予期間が与えられますが、その期限内に手続きを完了させなければ、同様に過料の対象となり得ます。

長年にわたって先延ばしにしてきた方々にとって、これはまさに最後通牒と言えるでしょう。

罰則が科されるまでの流れ

過料は、ある日突然請求されるわけではありません。

法務局の登記官が義務違反を把握すると、まず違反者に対して登記を促す「催告書」を送付します。

この催告書で指定された期限内に登記が行われない場合に初めて、登記官は事件を裁判所に通知し、裁判所が過料を科すかどうかの判断を下すというプロセスが取られます。

この法改正の真の目的は、過料を徴収することではありません。

その背景には、所有者が不明な土地や建物が全国的に増加し、社会問題化している「所有者不明土地問題」があります。

相続登記が行われないまま何世代も経過すると、現在の所有者が誰なのかを特定することが極めて困難になります。

国はこの問題を解決するため、法律という強制力をもって、相続人に「行動」を促しているのです。

しかし、この「行動」を促す法律こそが、多くの家族がこれまで見て見ぬふりをしてきた、最もデリケートな問題、すなわち「遺産分割協議」を白日の下に晒す引き金となるのです。

法律は、これまで「いつか話し合おう」と先延ばしにされてきた家族間の合意形成に、3年という明確なタイムリミットを突き付けたのです。

第2章:「また今度話し合おう」― 未了の遺産分割協議が招く危険な未来

相続登記の義務化は、単なる手続き上の問題ではありません。

登記を行うためには、その不動産を「誰が」「どのような割合で」相続するのかを確定させる必要があります。

そのために不可欠なのが、相続人全員による「遺産分割協議」です。

しかし、この協議こそが、相続問題における最大の難所であり、多くの家族がここで立ち往生してしまうのです。

なぜ話し合いは進まないのか?

遺産分割協議が難航する理由は、家庭の数だけ存在します。

- 相続人間の不仲:もともと関係性が良好でない兄弟姉妹間では、感情的な対立が話し合いを妨げます 。

- 評価額の対立:不動産の価値を巡り、固定資産税評価額で考えるべきか、時価(実勢価格)で考えるべきか意見が分かれます 。

- 過去の不公平感:特定の相続人が親から生前に多額の援助(特別受益)を受けていた場合、それを考慮すべきかで揉めるケースは後を絶ちません 。

- 物理的な距離:相続人が全国、あるいは海外にまで散らばっている場合、一堂に会して話し合うこと自体が困難です 。

これらの理由から協議は停滞し、その間にも不動産は事実上の「凍結資産」となります。

売却もできず、担保にして融資を受けることもできません。

しかし、固定資産税や管理費といったコストだけは、容赦なく発生し続けるのです 。

真の敵は「時間」と「複雑化」:数次相続という悪夢

しかし、協議が停滞することの最も恐ろしいリスクは、別にあります。

それは「数次相続(すうじそうぞく)」の発生です 。

数次相続とは、遺産分割協議が完了しないうちに、相続人のうちの誰かが亡くなってしまい、次の相続が開始されてしまう状況を指します。

この時、亡くなった相続人が持っていた相続権は、その人の配偶者や子供たちへと引き継がれます。

具体的な例で考えてみましょう。

当初、大阪の実家を3人の兄弟で相続したとします。

この3人での話し合いですら、なかなかまとまらなかったとします。

そうこうしているうちに、長男が亡くなってしまいました。

すると、長男が持っていた相続権は、長男の妻と2人の子供に引き継がれます。

その結果、遺産分割協議は、残された兄弟2人に加えて、義理の姉(兄嫁)と甥、姪を加えた、合計5人で行わなければならなくなります。

関係性がより希薄になり、それぞれの利害も異なる当事者が増えることで、合意形成の難易度は飛躍的に上昇します。

もし、その甥が遠方に移住していたらどうでしょう。

もし、義理の姉との関係が良好でなかったらどうでしょう。

話し合いは、事実上不可能になるかもしれません。

さらに、時間が経過すれば、相続人の誰かが認知症などを発症し、意思表示ができなくなるリスクも高まります。

その場合、家庭裁判所で成年後見人を選任するという、時間も費用もかかる法的手続きを経なければ、協議を進めることすらできなくなってしまいます。

このように、相続問題における最大の敵は「時間」です。

時間が経てば経つほど、関係者は増え、状況は複雑化し、解決は遠のいていきます。

不動産の市場価値は、その価格だけで決まるのではありません。

「売却できるかどうか」という「換金性」もまた、その価値を構成する重要な要素です。

未了の遺産分割協議を放置することは、この換金性を自ら毀損し、たとえ価値ある不動産であっても、誰も手出しできない「負の資産」へと変えてしまう行為に他ならないのです。

第3章:凍結された資産:「共有名義」の家が売れない本当の理由

遺産分割協議がまとまらないまま、相続登記の3年という期限が迫ってきた場合、多くの人が安易な解決策に飛びついてしまいがちです。

それが、「法定相続分」での相続登記、すなわち「共有名義」での登記です。

一見、公平で問題がないように思えるこの選択が、実は不動産を完全に「身動き取れなくする可能性を秘める選択」となり得ることを、理解している人は多くありません。

全員一致の原則という鉄の掟

共有名義の不動産において、最も重要かつ厳しいルールは、「売却」や「大規模なリフォーム」、「取り壊し」といった「処分行為」を行うためには、共有者全員の同意が絶対条件であるという点です 。

たとえ10人の共有者がいて、9人が売却に賛成していても、たった1人が首を縦に振らなければ、その不動産を売ることは法的に不可能なのです。

この「全員一致の原則」が、共有名義不動産を塩漬けにする最大の原因です。

「自分の持分だけ売る」という幻想と危険

「それなら、自分の持分(権利の割合)だけを売ればいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。

法的には、各共有者は他の共有者の同意なく、自身の持分を自由に売却することが可能です。

しかし、これは現実的な解決策とは到底言えません。

- 買い手は誰か?:考えてみてください。

一つの家の一部分の権利だけを欲しがる一般の買い手が存在するでしょうか。

答えはノーです。

持分を買い取る可能性があるのは、その特殊な事情を承知の上で利益を出そうとする、専門の不動産投資家や買取業者に限られます 。 - 価格の大幅な下落:買い手が極端に限られるため、売却価格は市場価格から算出した持分割合の価値よりも、はるかに安い金額になってしまいます。

ケースによっては、理論上の価値の半分以下になることも珍しくありません。 - 最も恐ろしいリスク:そして最大の危険は、あなたの持分を買い取った第三者が、残りの共有者であるあなたの家族に対して、どのような行動を取るか分からない点です。

新たな共有者となった業者が、残りの持分を安く買い叩くために、他の兄弟姉妹に対して執拗な交渉を仕掛けたり、最終的には裁判所に共有物分割請求訴訟を起こして強制的に競売にかけたりする可能性があります。

家族内の問題だったはずが、見ず知らずの第三者を巻き込んだ、敵対的な法的紛争へと発展してしまうかもしれないリスクがあるのです。

管理すらままならない麻痺状態

売却のような大きな話でなくとも、共有名義は不動産の活用を妨げます。

例えば、空き家を誰かに貸そうとする場合(賃貸借契約の締結)も、持分の過半数の賛成が必要となります。

共有者間で意見がまとまらなければ、収益化の道も閉ざされてしまうのです。

結局のところ、共有名義という状態は、相続人間の一種の「囚人のジレンマ」を生み出します。

全員が協力して不動産全体を売却すれば、全員にとって最大の利益(市場価格での売却)が得られるはずです。

しかし、互いへの不信感や個々の事情(「自分だけは住み続けたい」「もっと高く売れるはずだ」)が、協力という最善の選択を妨げます。

その結果、誰もが身動きが取れなくなり、最終的には全員が不利益を被るという、最悪の結末を迎えることになるのです。

第4章:法解決:時間・費用・対立が待ち受ける道

当事者間の話し合いが完全に決裂し、共有名義の不動産が膠着状態に陥ったとき、残された道は家庭裁判所での法的手続きです。

しかし、この道は多くの人が想像する以上に、長く、険しく、そして精神的に消耗するものであることを覚悟しなければなりません。

ステップ1:遺産分割調停 ― ゴールの見えない話し合い

協議が決裂した場合の最初のステップは、家庭裁判所への「遺産分割調停」の申し立てです 。これは、裁判官と民間の有識者からなる調停委員が間に入り、相続人間の話し合いを仲介する手続きです。しかし、これには大きなデメリットが伴います。

- 圧倒的な時間:調停が開かれるペースは、状況によって異なりますが、おおよそ1ヶ月に1回程度のペースで開かれ、一つの論点がまとまらなければ、また次回へと持ち越されます。

解決までに 1年以上を要することも決して珍しくありません。 - 平日の拘束:裁判所は平日の日中しか開いていません。

調停のたびに、仕事を休んだり、時間調整をして出頭する必要があります。

遠方に住んでいる相続人にとっては、交通費や時間の負担も計り知れません。 - 合意形成の壁:調停はあくまで「話し合い」の場です。

調停委員が解決案を提示することはあっても、それを強制することはできません。

最終的に相続人のうち一人でも合意を拒否すれば、調停は「不成立」となります。

ステップ2:遺産分割審判 ― 家族の手を離れた結末

調停が不成立に終わると、手続きは自動的に「審判」へと移行します 。

審判では、話し合いは行われません。

裁判官が、各当事者からの主張や提出された資料に基づき、法律に従って遺産の分割方法を一方的に決定します 。

- コントロールの喪失:分割の仕方は、完全に裁判官の判断に委ねられます。

家族の特別な事情や想いが反映されることは期待できず、法定相続分に基づいた画一的な判断が下されることがほとんどです。 - 強制的な換価分割(競売):不動産のように物理的に分割できない資産の場合、裁判官が不動産を売却して金銭で分ける「換価分割」を命じることがあります。

この場合、裁判所の管理下で「競売」にかけられるのが一般的ですが、競売での売却価格は、市場価格を下回ることが通例です。

最も価値を毀損する方法で、強制的に資産が処分されてしまうリスクがあるのです。 - 専門家費用の負担:この複雑な法的手続きを個人で乗り切るのは極めて困難です。

多くの場合、弁護士への依頼が不可欠となり、その費用は数十万円から百万円以上になることもあります。

長い時間と多額の費用をかけ、家族間の溝を決定的に深めた挙句、望まない形で、しかも市場価格より安い値段で先祖代々の土地を手放すことになる。

これが、法解決の先に待ち受けている可能性のある、厳しい現実なのです。

比較分析:共有名義の解決方法

これまでの分析をまとめると、各解決方法のメリット・デメリットは以下の表のようになります。ストレスフルな状況に置かれた当事者にとって、どの選択肢が最も合理的であるかは一目瞭然です。

| 解決方法 | 解決までの期間 | 金銭的コスト | 結果の確実性 | 精神的負担 |

| 当事者間協議 | 不確定 (数週間~無期限) | 低い (成功すれば) | 非常に低い (いつでも決裂) | 高い (家族間の対立) |

| 調停・審判 | 非常に長い (1年以上もあり) | 高い (弁護士費用など) | 不確実 (状況による) | 非常に高い (敵対的な手続き) |

| 自己持分のみ売却 | 早い (自分だけは) | 高い (市場より低い) | 高い (家族に問題残る) | 高い (敵対的な第三者) |

結論と行動への呼びかけ

ここまで見てきたように、相続した空き家を巡る問題は、建物の状態以上に、その複雑に絡み合った「権利関係」に根差しています。

数次相続で増え続ける関係者、共有名義による完全な膠着状態、そして裁判という時間と費用のかかる最終手段。

これらの問題を個別に個人で解決しようとすることは、もはや現実的ではありません。

相続した大阪の空き家。

その本当のリスクは、朽ちていく建物ではなく、放置されたことで複雑化し、資産価値を蝕んでいく「権利関係」にあります。

2024年から施行された相続登記義務化は、この見えないリスクに「3年」というタイムリミットを設け、もはや先延ばしを許さない状況を生み出しました。

時間が経てば経つほど、数次相続によって関係者は増え、解決は困難になります。

共有名義という状態は、たった一人の反対で資産を完全に凍結させてしまいます。

そして、裁判所を介した解決は、多大な時間と費用、そして取り返しのつかない家族関係の断絶を伴う、あまりにも過酷な道のりです。

このような相続空き家問題を解決する第一歩として、私たち株式会社Go不動産の無料相談をご活用ください。

私たちは、お客様から不動産だけでなく、それに付随するすべての悩みと問題を聞き取り、解決に向けたご提案を提示させていただきます。

その際に生まれる煩雑な手続き、複雑な交渉などは、私たち株式会社Go不動産と、提携している専門家が引き受け、お客様のサポートを行います。

もし、あなたが相続した空き家のことで少しでも悩んでいるのなら、どうか一人で抱え込まないでください。

まずは、私たちの無料相談をご利用ください。これは売却を強要するものでは決してありません。

お客様の状況を専門家が客観的に分析し、どのような選択肢があるのかを明確にするための第一歩です。

長年の重荷を下ろし、新しい未来へと踏み出すための決断を、私たちが全力でサポートします。

大阪の空き家問題、株式会社Go不動産が解決します

株式会社Go不動産は、法改正後の複雑な状況にも対応する、大阪府の不動産買取企業です。

お客様の不安にどこよりも真摯に寄り添い、迅速かつ最適な解決策をご提案することをお約束します。

【Go不動産が選ばれる5つの理由】

- 【スピード対応】最短即日査定、スピーディーな現金化 お急ぎの場合もご安心ください。

お問い合わせから現金化まで、お客様をお待たせしません。 - 【現状買取】片付け・リフォーム・解体、一切不要 お客様に余計な手間と費用はかけさせません。

お荷物が残っていても、建物が傷んでいても、そのままの状態で買い取ります。 - 【訳あり物件専門】他社で断られた物件こそ、ご相談を! 「再建築不可」「連棟」「事故物件」など、あらゆる難あり物件の買取実績が豊富です。

必ずお力になります。 - 【完全無料】買取の場合、仲介手数料は不要です。 当社が直接の買主となります。

仲介手数料はもちろん、相談料や査定料など、費用は一切かかりません。 - 【万全のサポート】法務などの専門家と連携 最新の法律関係を熟知したスタッフが対応。

相続登記に関する複雑な問題も、提携の司法書士と連携して解決まで導きます。

ご相談・査定は、もちろん無料です。

秘密は厳守いたします。 まだ売却を決めていなくても構いません。

まずはお客様の状況をお聞かせください。

【お電話】でのお問い合わせ TEL:06-6155-4564 (受付時間:9:00~19:00/土日祝も対応)

【メール】でのお問い合わせ info@go-fudosan.com

【LINE】でのお問い合わせ 「@gofudosan」で検索

ウェブサイトからのお問い合わせ(24時間受付) [株式会社Go不動産 無料査定お申し込みフォームはコチラ]